走出校园,探访城市记忆;直面职场,解锁职业密码……今年夏天,华东师范大学第四附属中学300余名七年级学生分组走进51家不同行业的单位,跟随职业导师开展为期5天的浸润式体验学习。初中生职业体验,带来怎样的收获?

【对话“特殊的老师”】

职业体验的第一课,在半马苏河驿站·长风湾党群服务中心来了一位“特殊的老师”。宋增光是一位有多年工作经验的饿了么外卖骑手,也是上海市劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。他和同学们讲述了风雨无阻的奔波,从一名货车司机“逆袭”成为蓝骑士培训讲师的艰辛历程。

“他让我们一定要珍惜校园时光,珍惜学习机会,在青春时光专注成长,鼓励我们找到好的学习方法,培养解决问题的能力。”华东师范大学第四附属中学学生寿正元和小伙伴们听了“特殊的老师”对生活的分享,深受触动,明白了“三百六十行,行行出状元”的道理。

此次的体验岗位是长风书院、长风会客厅和英雄钢笔文创精品馆的“小管家”。“我们体验了人生中的第一份工作,既兴奋又紧张。”同学们在职业导师耐心指导下,明白了工作的规范,在熟悉各自负责的场馆过程中,不仅了解了“英雄钢笔”的前世今生,体会到“蜜宝书房”以儿童为本的设计特点,还参观了“半马苏河”文创美学形象展示空间,为后续讲解展示活动做好准备。通过这次职业体验活动,同学们还对今后学习生活中需要培养怎样的品质,有了更深入的思考。

【感悟职业的坚守】

在上海普陀区康养中心,唐瑜淇和小伙伴的体验岗位是行政助理。从岗前培训到日常照护,从文化活动到代际互动,短短一周的体验,大家对康养行业有了全新认知——这里不仅是照料身体的场所,更是滋养心灵的家园。

康养中心二楼护理站,面对因换药疼痛而情绪不稳定的老人,护理人员轻声安抚,快速完成操作,即便手背被抓出红痕,也只是笑着说“习惯了”……这样的场景让同学们读懂了这份职业的责任与坚守——用耐心化解痛苦,用温柔守护尊严。

庭院里的剥豆时光,成了最生动的康养课堂。张奶奶示范剥豆技巧,王爷爷哼着沪剧小调,赵奶奶细致地按大小分豆……琐碎的劳作里,当青豆堆成小山,同学们忽然明白:康养不仅是照料身体,更是倾听岁月故事,传递代际温情。

“医养结合+智慧养老”新模式,还引入AI健康监测、远程医疗等。“一周的体验让我们领悟到,康养工作既要专业技能,更要爱心与责任。每一次护理、每一句安抚,都是对生命尊严的守护。”唐瑜淇说。

【小岗位,大价值】

同学们还走进长风社区文化活动中心,体验“图书管理员”岗位,系统学习了图书分类、报刊整理等核心工作流程,掌握了通过索书号快速定位图书等实用技能,深入了解图书馆工作的专业要求。在旧书下架过程中,同学们不仅完成了书籍搬运的体力劳动,更在劳动中有了意外收获,理解了藏书更新和知识迭代。

在长风新村街道社区事务受理服务中心,同学们在各岗位轮岗,协助居民完成办理申请流程,从一句句感谢中初尝服务他人的成就感。这次体验让同学们熟悉了多项政务流程,更读懂了基层工作者用专业与热忱践行为民服务。

学生体验“小岗位、大价值”。

学生体验“小岗位、大价值”。

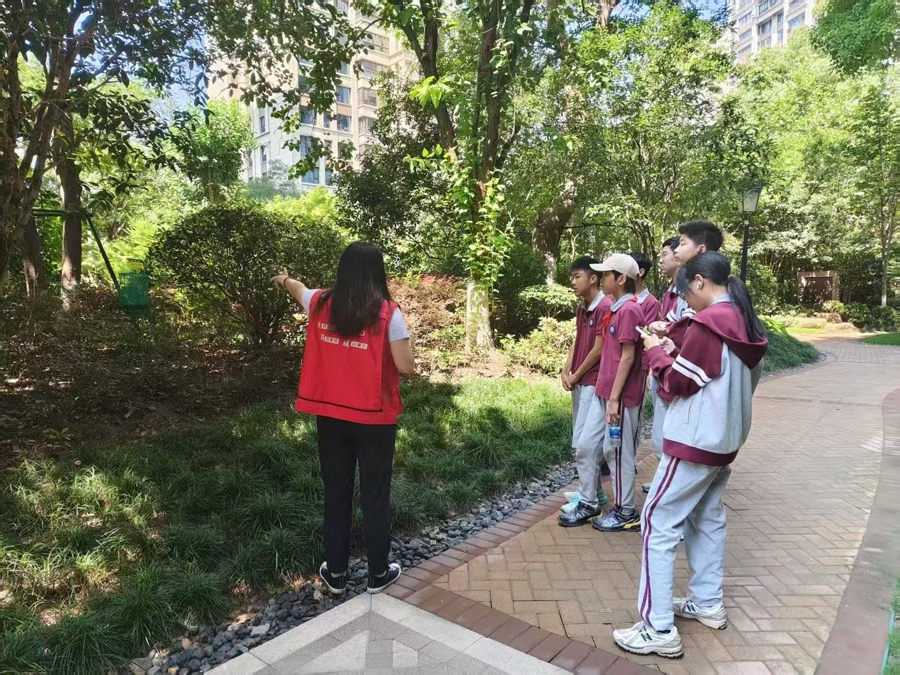

学生走进社区。

学生走进社区。

小岗位也有“大价值”。同学们走进长风新村街道紫御豪庭居委会,体验“社区工作志愿者”岗位。原来,居委会不只是“管小事”,不仅限于解决小区日常难题,更像一个运转精密的“小社会”:卫生岗负责垃圾分类、环境维护,文教岗管理爱心读书角、组织社区文化活动,调解岗化身“社区法官”,处理纠纷,还要组织居民参观学习,拓宽视野。“如今,居委会还通过科技赋能,助力实现智能化治理,让社区事务处理更便捷高效。”汤梓屹说。

自2016年华东师范大学第四附属中学启动“生涯规划职业体验”课程,10年来,学校与12大类60余家单位共建职业体验基地,覆盖250余种岗位,累计逾3000名学生走出校园开展职业体验炒股配资网站皆,形成了“校企社”协同育人的完善体系。“每年暑假,学校七年级学生在5至7天的职业体验中,近距离接触各行各业普通劳动者,学习基本劳动技能,发现自己的专长,从而培养职业兴趣,树立劳动观念,形成人生志向,为未来生涯规划奠定基础。”校长眭定忠说。

牛达人配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。